株を始めたいけど、どの銘柄に投資したらいいか分からない…🤔そんな風に悩んでいませんか?投資の世界には、時代の流れとともに注目される「テーマ株」というものがあります。今回は、今大注目のテーマ「量子コンピューター」について、初心者向けに分かりやすく解説します。

量子コンピューターってそもそも何?

量子コンピューターとは、「量子力学」の原理を利用して計算を行う次世代のコンピューターです。 従来のコンピューターが情報を「0」か「1」のどちらかでしか表現できないのに対し、量子コンピューターは「0」と「1」が重なり合った「量子ビット」という状態を利用します。これにより、膨大な量の計算を同時に、そして超高速で行うことが可能になります。

1. 量子ビット(Qubit)とは

量子ビット(キュービット)は、量子コンピューターにおける情報の最小単位です。従来のコンピューターのビットが「0」か「1」のいずれかの状態しかとらないのに対し、量子ビットは「0」と「1」が重なり合った「重ね合わせ」という状態を同時にとることができます。

この「重ね合わせ」を日常の例で考えると、コインの表(0)か裏(1)が確定する前に、回転している状態をイメージすると分かりやすいでしょう。 複数の量子ビットがこの重ね合わせの状態にあるとき、それぞれの量子ビットが独立して存在するのではなく、互いに影響し合う**「量子もつれ」**という現象が起こります。この性質により、量子コンピューターは膨大な数の計算を一度に、並列で行うことができるのです。

2. スーパーコンピューターとの比較

スーパーコンピューターは、既存のコンピューターの性能をひたすら高め、多くのプロセッサを並列に動かすことで高速化を図ります。これは、「たくさんの作業員で一つの作業を分担する」ようなイメージです。

一方、量子コンピューターは、計算の根本的なアプローチが異なります。量子ビットの「重ね合わせ」と「量子もつれ」を利用することで、指数関数的に計算能力が向上します。例えば、ある特定のタイプの計算では、スーパーコンピューターが数万年かかるとされる問題を、量子コンピューターがわずか数分で解くことができる可能性があります。

スーパーコンピューターは幅広い問題に対応できる汎用性が高いのに対し、量子コンピューターは特定の組み合わせ最適化問題(物流の最短ルート探索など)や量子化学シミュレーションといった、特定の分野で圧倒的な性能を発揮します。

3. 使われている技術の種類

量子コンピューターを実現するための技術には、主に以下の方式があります。

- 超伝導回路方式

冷却して電気抵抗をゼロにした超伝導回路を利用する方式。GoogleやIBMなどがこの方式で開発を進めており、現在の開発競争の主流となっています。

- イオントラップ方式

イオン化した原子を電磁場で閉じ込め、レーザーで制御する方式。量子ビットの安定性が高いのが特徴です。

- 光方式

光子(フォトン)を量子ビットとして利用する方式。高速な計算が可能で、量子通信との親和性も高いです。

4. 実現に向けた進捗状況と課題

現状:

現在、実用化されているのは特定の用途に特化した「量子アニーリング型」や、小規模な汎用機です。Googleが2019年に「量子超越性」を実証したように、特定の課題でスパコンを凌駕する性能が示されました。しかし、まだ実用的な規模と精度には達していません。

課題:

実用化には、以下の大きな課題を克服する必要があります。

- 量子ビットの安定性

量子ビットは外部からのわずかなノイズ(熱や電磁波)で状態が壊れやすく、計算エラーが頻繁に発生します。これを「デコヒーレンス」と呼びます。

- 量子ビット数の拡大

エラーを訂正し、正確な計算を行うためには、膨大な数の量子ビットが必要ですが、量子ビット数を増やすほど制御が難しくなり、ノイズの影響も大きくなります。

- 冷却技術

多くの方式では、量子状態を維持するために極低温(絶対零度近く)に冷却する必要があり、大規模で複雑な冷却装置が必要です。

5. 政策との連携

日本政府は「量子未来社会ビジョン」を掲げ、量子コンピューターをはじめとする量子技術の研究開発と社会実装を国家戦略として推進しています。

- 産学官連携

経済産業省や文部科学省が主導し、研究機関(理化学研究所など)、大学(東京大学、東北大学など)、民間企業が連携して技術開発を進めています。

- 国際連携

海外の先進国や企業とも協力し、技術開発のスピードを上げています。

- 人材育成

量子技術を担う専門家を育成するためのプログラムも強化されています。

日本政府は、超伝導、中性原子、光といった複数の方式を支援し、国産の量子コンピューター開発を加速させています。これにより、基盤技術からソフトウェア、素材まで、国内サプライチェーンの強化を図っています。

量子コンピューターの社会実装はいつ?

量子コンピューターが「いつ社会で普通に使われるようになるのか?」は、専門家でもはっきり断言できません。

ただし、世界の企業や研究機関が示しているロードマップを総合すると、だいたい次のような流れが見えてきます。

1. 2025年~2030年ごろ:一部で実用化スタート

- 量子アドバンテージ(特定の計算で従来のコンピューターを上回る力)が示される見込み。IBMは2026年に実現を目標にしています。

- 用途特化型の量子コンピューター(物流の効率化や金融のシミュレーションなど)では、すでに一部の分野で実用化が始まっています。

- NISQデバイスと呼ばれる中規模の量子機械も、化学反応や新素材開発など研究分野で活用されつつあります。

- 各国の政府や企業は「テストベッド」と呼ばれる実証環境を整備し、社会課題に量子コンピューターを使えるか試し始めています。

2. 2030年~2040年ごろ:本格的に広がる時代

- 誤り耐性型量子コンピューター(計算エラーを自動で修正できる本格的な機械)が登場すると期待されています。IBMやQuantinuumは2030年前後を目標にしています。

- これが実現すれば、創薬・新素材開発・金融・AI・物流など幅広い分野で使われるようになり、量子コンピューターは「なくてはならない道具」になっていくと予想されます。

- この時期には市場も一気に拡大し、数十兆円規模に成長する可能性があるとされています。

3. 2040年以降:生活のインフラに

- 量子コンピューターが社会に当たり前に存在し、今は想像できないような新しいサービスが生まれると考えられます。

例えば、量子コンピューターとAIを組み合わせた「量子AI」や、超高速通信を可能にする「量子インターネット」などです。

なぜ今、量子コンピューターが熱いテーマなのか?

従来のスーパーコンピューターでも膨大な時間がかかるような複雑な計算やシミュレーションを、量子コンピューターは桁違いのスピードで解決できる可能性を秘めているからです。これは、創薬、新素材開発、金融、物流など、多くの分野に革命をもたらすと考えられています。 また、世界中の主要国や巨大IT企業(Google、IBMなど)が巨額の投資を行い、開発競争が激化していることも、このテーマが熱い理由の一つです。

量子コンピューターが解決できる社会課題

量子コンピューターは、以下のような社会課題の解決に貢献すると期待されています。

- 新薬開発の加速

膨大な種類の分子の組み合わせを高速でシミュレーションし、効率的に新薬候補を発見する。

- 新素材開発

従来のコンピューターでは不可能だった原子レベルのシミュレーションを行い、より高性能な電池や触媒などを開発する。

- 金融取引の最適化

複雑な金融モデルの計算を超高速で行い、リスク管理やポートフォリオの最適化を高度化する。

- 物流の効率化

最短ルート計算を瞬時に行い、物流コストの削減や配送の効率化を図る。

テーマの恩恵

- 企業

開発スピードの向上、コスト削減、新たなビジネスモデルの創出といった競争優位性を獲得できます。

- 消費者

新しい薬が早く手に入る、より高性能な製品が安価になる、物流が効率化されて生活が便利になるといった恩恵を受けます。

現在の市場規模と今後の見込み

量子コンピューター市場はまだ黎明期にありますが、すでに着実な成長が見られます。調査会社の推計によると、2022年の世界市場規模は約6.5〜9億ドル程度とされています。市場予測には幅があるものの、2030年前後までの年平均成長率(CAGR)は30%台後半から40%前後と非常に高い水準が見込まれており、今後市場が急速に拡大していく可能性が高いと考えられます。

関連株を考える際のポイント

最新の銘柄一覧は株探にあります。

量子コンピューター関連のテーマ株は、以下の3つのカテゴリーで考えると分かりやすいでしょう。

- ハードウェア関連

量子コンピューター本体やその構成部品(量子ビット、冷却装置など)を開発・製造する企業

- ソフトウェア関連

量子コンピューターを動かすためのアルゴリズムやアプリケーションを開発する企業

- サービス関連

量子コンピューティングをクラウドサービスとして提供したり、コンサルティングを行う企業

関連株を選ぶ際は、特定の技術分野に強みを持つ企業や、大手企業と提携して研究開発を進めている企業などに注目してみるのがおすすめです。

まとめ

量子コンピューターは、私たちの社会を大きく変える可能性を秘めた、まさに「未来のテクノロジー」です。投資テーマとしては、まだ成長の初期段階にあり、リスクも伴いますが、大きなリターンを狙えるチャンスでもあります。 今回ご紹介したポイントを参考に、ご自身でしっかり調べてから、少額からでも投資を始めてみてはいかがでしょうか?新しい時代の波に乗る一歩を踏み出してみましょう!

その他

テーマ株の説明

テーマ株の説明はこちら!

投資実績について

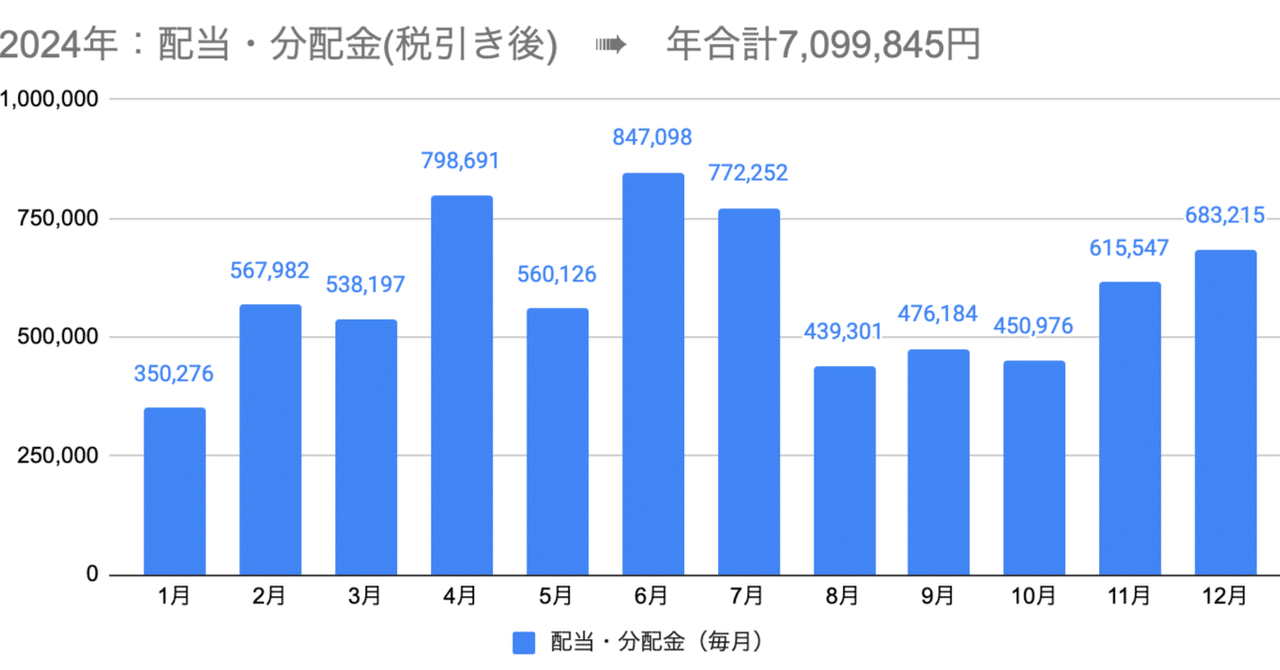

確定利益である配当・分配金も2024年はおかげさまで709万円となり

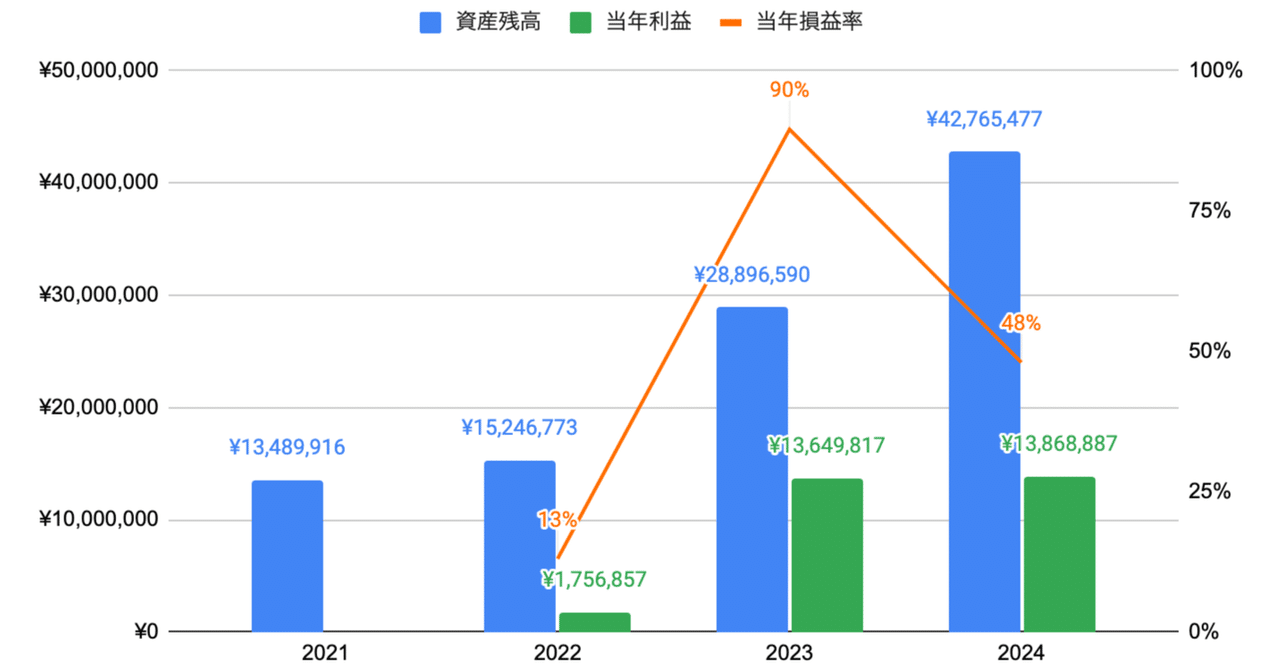

2024年末の資産増(前年対比):+1,386万円(+48%)となりました。

\毎月の投資収益(2024年)/

\総資産(2024年末)/

もし投資にもご興味あればこちらもぜひご覧くださーい

コメント