株式市場における「テーマ株」とは、社会的なトレンドや出来事によって注目が集まり、業績拡大が期待される特定の産業や企業グループのことです。今回は、投資初心者の方にも分かりやすく、「外食」をテーマとした投資について解説します。

外食業界が今、熱い理由

外食産業が注目される背景には、いくつかの要因があります。まず、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが落ち着き、人々の外出機会が増加していることです。これにより、外食需要が回復し、各社の業績が上向いています。

さらに、インバウンド需要の回復も大きな追い風です。円安を背景に多くの外国人観光客が日本を訪れており、日本の多様な食文化を体験しようと、飲食店に足を運んでいます。

外食産業の売上推移

外食産業は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる大打撃から大きく回復し、現在も好調を維持しています。矢野経済研究所の調査によると、2023年度の国内外食市場規模(中食を含む広義の外食産業)は前年度比でプラス成長を記録し、コロナ禍前を上回る水準まで回復していると推計されています。

この回復を牽引しているのが、以下の2つの要因です。

- 日本人客の需要回復:

感染症対策の緩和により、外食への抵抗感が薄れ、客足が戻りつつあります。特にファミリーレストランや居酒屋は客数が増加傾向にあり、堅調な回復を見せています。

- インバウンド需要の爆発的増加:

円安を背景に、日本を訪れる外国人観光客が急増しています。彼らは日本滞在中の大きな楽しみの一つとして「食」を重視しており、日本食だけでなく、地方の郷土料理やストリートフードなど、多岐にわたる食体験を求めています。

インバウンド需要の爆発的な増加

円安を追い風に、日本を訪れる外国人観光客が過去最高水準で増加しています。彼らにとって、日本の「食」は最大の目的の一つです。

- 消費額の押し上げ

外国人観光客は、単に食事を楽しむだけでなく、高級な料理や特別な体験にもお金を惜しみません。地方の美食を求めて足を伸ばす観光客も増えており、地域経済にも大きな恩恵をもたらしています。日本総研のレポートによると、食のインバウンド需要を増やすことで、将来的な外食市場の縮小を補うことができると試算されています。

- SNSによる情報拡散

訪日客は、食事体験をSNSで積極的に発信します。これにより、日本の飲食店の魅力が世界中に広まり、新たな外国人観光客を呼び込むサイクルが生まれています。

外国人観光客が求める「食」とは

外国人観光客が日本で求める食体験は、単に有名な料理を食べるだけにとどまりません。彼らは、日本の食文化の奥深さを体験することに価値を見出しています。

- 日本食の代表格:

寿司、天ぷら、ラーメン、焼き鳥、とんかつなどは依然として高い人気を誇ります。

- ストリートフード:

おにぎり、たこ焼き、たい焼き、抹茶スイーツなど、手軽に食べられるB級グルメやスイーツも人気です。

- 地方の郷土料理:

地方を訪れる外国人観光客は、その土地ならではの郷土料理や、そこでしか手に入らない食材を体験したいという強いニーズを持っています。

- ユニークな食体験:

焼肉、しゃぶしゃぶ、鉄板焼き、うなぎ専門店など、海外では体験しにくい専門性の高い食も人気です。

外食業界は課題を抱えつつも、それを上回るほどの明るい話題で活気づいています。特に、以下の3つのトレンドが業界の成長を力強く後押ししています。

テクノロジーの進化とDXの加速

慢性的な人手不足やコスト高という課題を克服するため、外食業界はデジタル・トランスフォーメーション(DX)を積極的に推進しています。これは単なる効率化だけでなく、顧客体験の向上にもつながっています。

- 配膳・調理ロボットの普及

「焼肉きんぐ」や「すかいらーくグループ」など、大手チェーン店では配膳ロボットが導入され、スタッフはより質の高い接客に集中できるようになりました。また、大阪王将では調理ロボットが熟練の技を再現し、安定した品質の料理を提供しています。

- AIによる業務効率化

AIを活用した需要予測システムは、食材のロスを減らし、最適な人員配置を可能にしています。また、AIカメラによる顧客の行動分析は、メニュー開発や店舗改善に役立てられています。

- モバイルオーダーやキャッシュレス決済の普及

顧客はスマートフォンで事前に注文・決済を済ませることができ、待ち時間のストレスが軽減されます。これにより、回転率が向上し、売上アップにもつながっています。

多様なニーズに応えるビジネスモデルの進化

消費者の価値観が多様化する中で、外食企業は新たなビジネスモデルを次々と生み出しています。

- 「ハレの日」需要の獲得

日常的な外食は減りつつも、特別な日には高単価でも外食したいという需要が高まっています。このニーズに応えるため、記念日向けのコース料理や、個室を充実させた店舗が増えています。

- 「ファストカジュアル」業態の台頭

ファストフードのような手軽さと、本格的な料理や質の高いサービスを両立させた「ファストカジュアル」が注目されています。これは、健康志向やサステナビリティといった現代のトレンドにも合致しており、若者を中心に人気を集めています。

- テイクアウト・デリバリーの定着

コロナ禍で定着したテイクアウトやデリバリーは、外食企業の新たな収益源となっています。店舗を持たない「ゴーストキッチン」というビジネスモデルも登場し、初期投資を抑えつつ多様なメニューを提供できることから、注目されています。

これらの明るい話題は、外食業界が単に「食」を提供するだけでなく、テクノロジーを駆使して新たな価値を創造し、変化する社会のニーズに応え続けていることを示しています。

外食業界の課題

好調な外食産業ですが、構造的な課題や弱点も抱えています。

- 慢性的な人手不足

飲食業界は、労働時間が長く、賃金が低いというイメージから、特に若年層の働き手が不足しています。少子高齢化が進む日本では、この問題はさらに深刻化すると見られています。

- コスト高騰

食材費、エネルギー費、人件費などのコストが上昇し続けています。多くの飲食店は価格転嫁に踏み切っていますが、客足が遠のくリスクもはらんでおり、利益率の維持が難しい状況です。

- 利益率の低さ

外食産業はもともと薄利多売のビジネスモデルであり、コスト増の影響を直接受けやすいという弱みがあります。

- 生産性の低さ

労働集約型であるため、デジタル化やロボット導入による生産性向上は進んでいるものの、他の産業と比べてまだ発展途上です。

これらの課題を解決するために、各企業はDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めたり、業務効率化や労働環境の改善に力を入れています。

解決できる社会課題

外食産業は、単に食事を提供するだけでなく、多くの社会課題を解決する役割も担っています。

- 地域経済の活性化

地方の特産品を使った料理を提供することで、地域の生産者や事業者を支援し、経済を活性化させます。

- 雇用創出

多くの労働力を必要とするため、雇用機会を生み出し、特に若者やパートタイム労働者の働き口を提供します。

- 食文化の継承と創造

伝統的な日本料理から新しいジャンルの料理まで、多様な食文化を国内外に発信し、継承・創造する役割を果たします。

外食市場の現状と今後の展望

日本の外食市場は、コロナ禍からの回復基調が鮮明になっています。日本フードサービス協会の「外食産業市場動向調査」によると、2023年の市場規模は前年比10.5%増の28.9兆円となり、3年連続でプラス成長を記録しました。外食全体の売上はコロナ前(2019年)の水準に迫りつつあります。

今後の展望としては、テクノロジーの導入による効率化と新たな顧客体験の提供が重要な成長要因とみられます。モバイルオーダー、配膳ロボット、AIを活用した需要予測や在庫管理などが普及しつつあり、人手不足対策やサービス品質の向上に寄与しています。

調査会社による具体的な成長率予測はばらつきがありますが、業界全体としてはパンデミックからの回復とデジタル化の進展を背景に、今後も緩やかな成長が続くと考えられています。

関連株を考える際のポイント

外食テーマ株を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてください。

- 多角的な事業展開

メインのレストラン事業だけでなく、デリバリーやテイクアウト、冷凍食品など、複数の事業を展開している企業は、リスク分散ができており、安定した成長が期待できます。

- ブランド力と顧客基盤

強いブランド力を持つチェーン店は、安定した集客が見込めます。また、特定のターゲット層に強い人気を持つ個性的な店舗も魅力的です。

- コスト管理と収益性

食材費や人件費の高騰は外食産業の課題です。効率的なコスト管理や、値上げをしても顧客離れが起きにくいブランド力があるかをチェックしましょう。

まとめ

外食産業は、単なる生活の一部ではなく、社会経済に深く関わる重要なテーマです。投資初心者の方にとって、身近なサービスである外食は、市場の動向を肌で感じやすく、投資の第一歩として非常に良いテーマと言えます。

ただし、投資には常にリスクが伴います。今回ご紹介したポイントを参考に、ご自身でしっかり企業研究を行い、無理のない範囲で投資を検討してみてください。

その他

テーマ株の説明

テーマ株の説明はこちら!

投資実績について

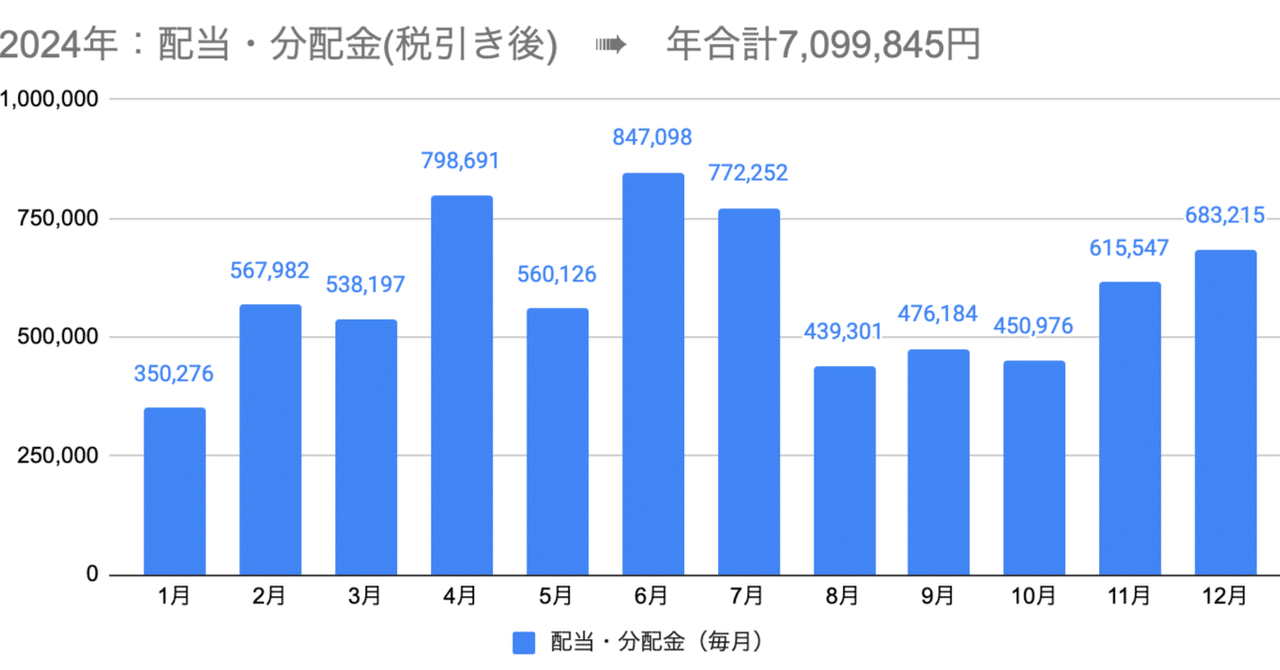

確定利益である配当・分配金も2024年はおかげさまで709万円となり

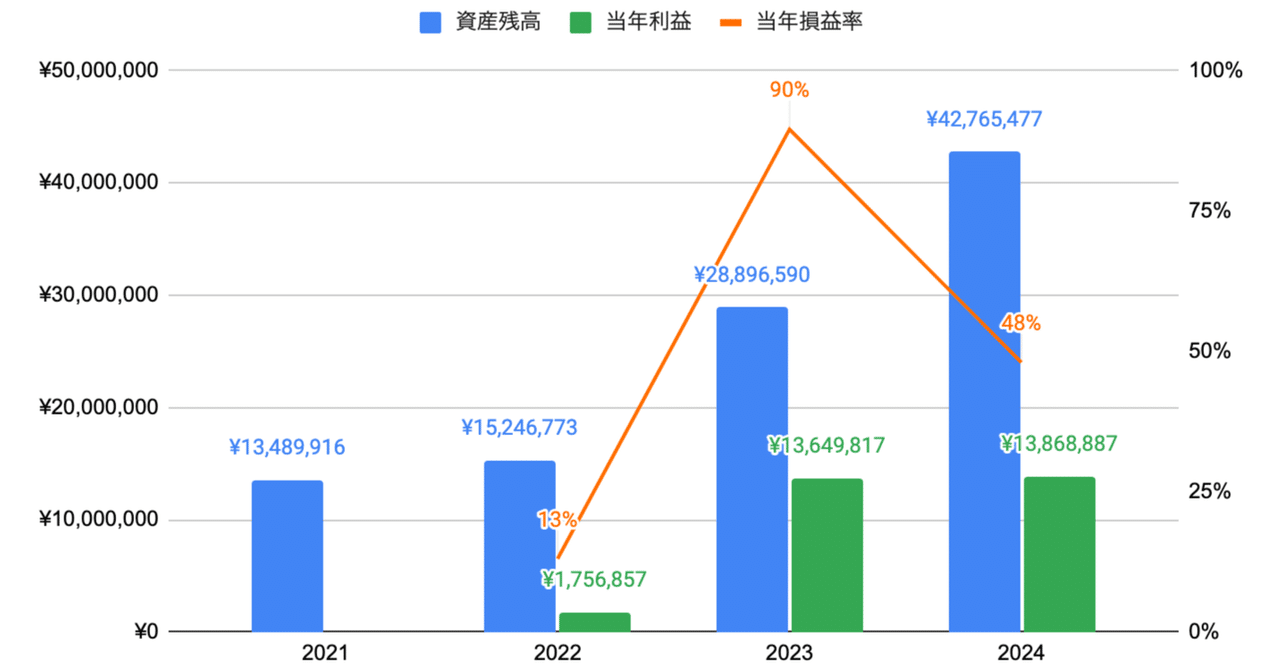

2024年末の資産増(前年対比):+1,386万円(+48%)となりました。

\毎月の投資収益(2024年)/

\総資産(2024年末)/

もし投資にもご興味あればこちらもぜひご覧くださーい

コメント